デナリ国立公園は外来者にとってバスツァーだけが唯一の見物手段です。

実際のバスツァールート GPSログ

地図Denali (National Park Service U.S. Department of the Interior)から引用

隙間風のものすごい旧式バスですが、それが名物になっているようです。

バス車内

バス車内にレンジャーが乗り込んで説明している様子

バスから降りれるのはトイレ休憩施設と展望施設だけで動物観察はすべてバス車中からです。

山頂近くのドールシープの群れ(白点)

グリズリーベア

ムース

ムース(後ろ足がオオカミにかじられている個体)

デナリ国立公園の風景

バス降車前に乗客のゴミを厳しく分別している様子

丸1日のバスツァーでバス乗客には乗車時に軽食と水が配られました。

2017年10月4日水曜日

2017年10月2日月曜日

ネイチャーウォーク アラスカ

北緯65度のアラスカでのネイチャーウォークを楽しみました。

ガイドの石川さんはアラスカに定住して20年になる自然観察家でかつアラスカで有名な木版画家です。

アラスカという亜北極地域の植物・動物相について詳しい説明があり、あらためてアラスカの自然の特性と容量の巨大さに気づかさせられました。

チェナホットスプリングスでのネイチャーウォークのルート GPSログ

写真下に延びる直線は滑走路

樹木の説明

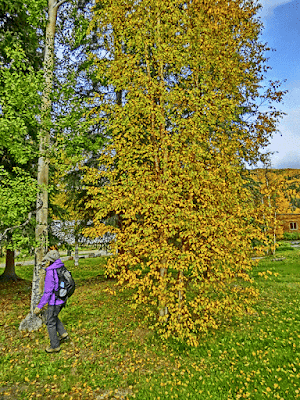

樹木

灌木の観察

灌木

ガイドの石川さん

河川

ビーバーの造ったダムと巣

ビーバーのかじった木

帰りに立ち寄った犬ぞり用のハスキー犬の犬舎

ガイドの石川さんはアラスカに定住して20年になる自然観察家でかつアラスカで有名な木版画家です。

アラスカという亜北極地域の植物・動物相について詳しい説明があり、あらためてアラスカの自然の特性と容量の巨大さに気づかさせられました。

チェナホットスプリングスでのネイチャーウォークのルート GPSログ

写真下に延びる直線は滑走路

樹木の説明

樹木

灌木の観察

灌木

ガイドの石川さん

河川

ビーバーの造ったダムと巣

ビーバーのかじった木

帰りに立ち寄った犬ぞり用のハスキー犬の犬舎

2017年10月1日日曜日

デナリ山見えず

アラスカ旅行でオーロラが見えなかった、ビーバー村に行けなかったという愚痴記事を書きましたが、この記事もデナリ山(2015年にマッキンリー山から名称変更)が見えなかったという第3の愚痴記事です。

アラスカ旅行の収穫は別に大きなものがありましたので追々記事にします。

アラスカ旅行のGPSログ

デナリ山が見えるチャンスは2回あり、1つはデナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺めで、もう一つはアラスカ鉄道車中からです。

デナリ山近傍のGPSログ

デナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺めは厚い雲に遮られました。

デナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺め

晴れれば次のような山姿が見えたはずです。

デナリ山

DENALI:A LIVING TAPESTRY (Alaska Geographic)から引用

デナリ山

案内地図Denali (National Park Service U.S. Department of the Interior)から引用

Google earth proでデナリ山を見たことにしました。

Google earth pro

地形は強調。

アラスカ鉄道車中からは雨でやはり見えませんでした。

これもGoogle earth proで見たことにしました。

Google earth pro

地形は強調

アラスカ旅行の収穫は別に大きなものがありましたので追々記事にします。

アラスカ旅行のGPSログ

デナリ山が見えるチャンスは2回あり、1つはデナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺めで、もう一つはアラスカ鉄道車中からです。

デナリ山近傍のGPSログ

デナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺めは厚い雲に遮られました。

デナリ国立公園バスツァーの折り返し点からの眺め

晴れれば次のような山姿が見えたはずです。

デナリ山

DENALI:A LIVING TAPESTRY (Alaska Geographic)から引用

デナリ山

案内地図Denali (National Park Service U.S. Department of the Interior)から引用

Google earth proでデナリ山を見たことにしました。

Google earth pro

地形は強調。

アラスカ鉄道車中からは雨でやはり見えませんでした。

これもGoogle earth proで見たことにしました。

Google earth pro

地形は強調

2017年9月26日火曜日

永久凍土地帯としてのアラスカ

オーロラ観察や氷河見物を主目的にアラスカ旅行をしたのですが、現地に入ってアラスカが永久凍土地帯であることを思い知らされました。

アラスカのほとんど土地が永久凍土地帯になっています。

現在の永久凍土の分布と将来予測

冊子「State of Change」 (National Park Service U.S. Department of the Interior Alaska region)から引用

フェアバンクスから北に向かう道路を使ってバスで移動しました。

ここが全世界のマクドナルド店で最北端ですとか、北米大陸最北端の信号機のある交差点を通過しましたなどのガイドさんの説明を聞いている時、道路がガタガタでアメリカらしくないと感じていました。その時はそれが永久凍土の仕業であるとは知りませんでした。

そのうちガイドさんの説明があり、永久凍土が融ける場所があり、道路に小陥没が生まれ、補修しきれないとの説明がありました。

ガタガタ道

石油パイプラインは石油の熱で凍土が融け、橋台が傾く恐れがあるので、橋台とパイプは固定されず動く構造になっていて、また放熱装置もついていました。

石油パイプラインの凍土対策

バス窓や列車窓から傾いてしまい放棄された木製電柱を多数見かけました。永久凍土ではしっかりした基礎をつくることができないようです。

小形の送電線鉄塔は頂部から四方にロープを張り、地面に押さえつけるような工夫をして倒壊を防いでいました。

アラスカのほとんど土地が永久凍土地帯になっています。

現在の永久凍土の分布と将来予測

冊子「State of Change」 (National Park Service U.S. Department of the Interior Alaska region)から引用

フェアバンクスから北に向かう道路を使ってバスで移動しました。

ここが全世界のマクドナルド店で最北端ですとか、北米大陸最北端の信号機のある交差点を通過しましたなどのガイドさんの説明を聞いている時、道路がガタガタでアメリカらしくないと感じていました。その時はそれが永久凍土の仕業であるとは知りませんでした。

そのうちガイドさんの説明があり、永久凍土が融ける場所があり、道路に小陥没が生まれ、補修しきれないとの説明がありました。

ガタガタ道

石油パイプラインは石油の熱で凍土が融け、橋台が傾く恐れがあるので、橋台とパイプは固定されず動く構造になっていて、また放熱装置もついていました。

石油パイプラインの凍土対策

バス窓や列車窓から傾いてしまい放棄された木製電柱を多数見かけました。永久凍土ではしっかりした基礎をつくることができないようです。

小形の送電線鉄塔は頂部から四方にロープを張り、地面に押さえつけるような工夫をして倒壊を防いでいました。

2017年9月20日水曜日

実現できなかったビーバー村訪問

アラスカ旅行のオプションにビーバー村訪問があり、事前に申し込んでおきました。

ユーコン河畔にある、交通手段は飛行機か冬季の犬ぞりしかない孤絶アサバスカンインディアン村に足を踏み入れること期待していました。

ビーバー村紹介 WEB画面

ビーバー村誕生の顛末を書いた新田次郎の図書も古書店から購入して読みました。

新田次郎 アラスカ物語

一旗あげるためにアメリカに渡った日本人フランク安田がリーダーとなり、疫病に苦しむエスキモーを連れてアラスカ内陸に移り、エスキモー、アサバスカンインディアン、白人、日本人の村を作った実話を書いたものです。

事前に旅行社から、このオプションは現在中断しているとの連絡がありました。

諦めきれないので、アラスカ現地に行けば何とかなるかもしれないと考え、参加ドルも持参して、現地に赴きました。

現地で、ビーバー村サイドで案内できる人材がいなくなり、受け入れができないとの情報を得ました。

残念ですが、あきらめるしかありません。

ビーバー村オプションに×のついた日本人向けアクティビティ案内

ビーバー村には行けませんでしたが、狩猟民のリーダーにまでなってエスキモーの窮地を救った日本人がいたことを知っただけでもアラスカ旅行は成果がありました。

ビーバー村については今後WEBや図書で調べてみたいと思っています。

ユーコン河畔にある、交通手段は飛行機か冬季の犬ぞりしかない孤絶アサバスカンインディアン村に足を踏み入れること期待していました。

ビーバー村紹介 WEB画面

ビーバー村誕生の顛末を書いた新田次郎の図書も古書店から購入して読みました。

新田次郎 アラスカ物語

一旗あげるためにアメリカに渡った日本人フランク安田がリーダーとなり、疫病に苦しむエスキモーを連れてアラスカ内陸に移り、エスキモー、アサバスカンインディアン、白人、日本人の村を作った実話を書いたものです。

事前に旅行社から、このオプションは現在中断しているとの連絡がありました。

諦めきれないので、アラスカ現地に行けば何とかなるかもしれないと考え、参加ドルも持参して、現地に赴きました。

現地で、ビーバー村サイドで案内できる人材がいなくなり、受け入れができないとの情報を得ました。

残念ですが、あきらめるしかありません。

ビーバー村オプションに×のついた日本人向けアクティビティ案内

ビーバー村には行けませんでしたが、狩猟民のリーダーにまでなってエスキモーの窮地を救った日本人がいたことを知っただけでもアラスカ旅行は成果がありました。

ビーバー村については今後WEBや図書で調べてみたいと思っています。

2017年9月17日日曜日

一瞬たりとも見えなかったアラスカのオーロラ

昨年秋にアラスカ旅行した人からの便りに「絶え間なくオーロラが見えた」との文言があり、それに釣られてアラスカに行きました。

結果は「一瞬たりともオーロラが見えなかった」という結果になりました。

3日連続でオーロラ観察機会があったのですが、全て曇りで期待が裏切られました。

最初の日は昼間晴れて「太陽フレアの爆発も大きく期待してよい」との情報もあったのですが、日没後暗くなると雲が広がりオーロラの観測はできませんでした。

夜11時頃の北方向(北緯65度 チェナホットスプリングスリゾート)2017.09.08

日没は9時30分頃

2時頃の天頂付近の写真を後でみると、雲の背後にオーロラが出ていたようですが、期待感が特別大きかったので真剣な写真撮影はしませんでした。

午前2時頃の天頂付近の写真 2017.09.09

シャッタースピード60秒

雑な撮影となり三脚を使っているにも関わらずブレています。(ブレ補正を切っていなかったので、逆にブレが増幅したようです。)

午前2時頃の天頂付近の写真 (点線内が緑色になっている)

点線内が雲背後のオーロラだったのかもしれません。

午前3時頃までは多くの人が雲が取れるのを期待して待機していました。

オーロラ撮影のために待機する人(北緯65度 チェナホットスプリングスリゾート)

2017.09.09

結果は「一瞬たりともオーロラが見えなかった」という結果になりました。

3日連続でオーロラ観察機会があったのですが、全て曇りで期待が裏切られました。

最初の日は昼間晴れて「太陽フレアの爆発も大きく期待してよい」との情報もあったのですが、日没後暗くなると雲が広がりオーロラの観測はできませんでした。

夜11時頃の北方向(北緯65度 チェナホットスプリングスリゾート)2017.09.08

日没は9時30分頃

2時頃の天頂付近の写真を後でみると、雲の背後にオーロラが出ていたようですが、期待感が特別大きかったので真剣な写真撮影はしませんでした。

午前2時頃の天頂付近の写真 2017.09.09

シャッタースピード60秒

雑な撮影となり三脚を使っているにも関わらずブレています。(ブレ補正を切っていなかったので、逆にブレが増幅したようです。)

午前2時頃の天頂付近の写真 (点線内が緑色になっている)

点線内が雲背後のオーロラだったのかもしれません。

午前3時頃までは多くの人が雲が取れるのを期待して待機していました。

オーロラ撮影のために待機する人(北緯65度 チェナホットスプリングスリゾート)

2017.09.09

2017年9月15日金曜日

アラスカで環天頂アークを観察

アラスカの北緯65度地点で環天頂アークを偶然観察しました。

環天頂アーク 2017.09.08 18時頃

カシオカメラ

環天頂アーク 2017.09.08 18時頃

オリンパスカメラ

……………………………………………………………………

環天頂アーク Wikipediaによる説明

環天頂アーク(かんてんちょうアーク、英語:circumzenithal arc、circumzenith arc、CZA)は大気光学現象の一種であり、太陽の上方に離れた空に虹のような光の帯が現れる現象である。

環天頂弧(かんてんちょうこ)、天頂環(てんちょうかん)、天頂孤(てんちょうこ)などとも呼ばれる。

またその形状が地平線に向かって凸型の虹に見えることから、俗に逆さ虹(さかさにじ)ともいう。

環天頂アークは天頂を中心とする円の一部をなし、太陽のちょうど上方を中心とする弧で、太陽側が赤色、反対側が紫色となっている。

暈や幻日などの他の多くの大気光学現象では、それぞれの色が見える位置が重なり合い、鮮明に色が分離しないのに対し、環天頂アークは色の見える位置が重なり合わないため、鮮明に分離して見えるのが特徴である。

幻日と同様に雲の中に六角板状の氷晶が存在し、風が弱い場合に現れる。

このとき氷晶は落下の際の空気抵抗により六角形の面を地面に水平にした状態で空中に浮かぶ。この氷晶の上面に入射した光が氷晶の側面から出る場合、氷晶が頂角90度のプリズムとしてはたらく。太陽高度が32度より高い場合には氷晶から光が出る際に、全反射してしまうため環天頂アークは現れないことになる。また、氷晶の屈折率は光の波長によって異なるため、色が分かれて見える。

その現れる高度は太陽高度によって変化する。

……………………………………………………………………

環天頂アークは観察できたのですが、肝心お目当てのオーロラは雲が出て観察できませんでした。

環天頂アーク 2017.09.08 18時頃

カシオカメラ

環天頂アーク 2017.09.08 18時頃

オリンパスカメラ

……………………………………………………………………

環天頂アーク Wikipediaによる説明

環天頂アーク(かんてんちょうアーク、英語:circumzenithal arc、circumzenith arc、CZA)は大気光学現象の一種であり、太陽の上方に離れた空に虹のような光の帯が現れる現象である。

環天頂弧(かんてんちょうこ)、天頂環(てんちょうかん)、天頂孤(てんちょうこ)などとも呼ばれる。

またその形状が地平線に向かって凸型の虹に見えることから、俗に逆さ虹(さかさにじ)ともいう。

環天頂アークは天頂を中心とする円の一部をなし、太陽のちょうど上方を中心とする弧で、太陽側が赤色、反対側が紫色となっている。

暈や幻日などの他の多くの大気光学現象では、それぞれの色が見える位置が重なり合い、鮮明に色が分離しないのに対し、環天頂アークは色の見える位置が重なり合わないため、鮮明に分離して見えるのが特徴である。

幻日と同様に雲の中に六角板状の氷晶が存在し、風が弱い場合に現れる。

このとき氷晶は落下の際の空気抵抗により六角形の面を地面に水平にした状態で空中に浮かぶ。この氷晶の上面に入射した光が氷晶の側面から出る場合、氷晶が頂角90度のプリズムとしてはたらく。太陽高度が32度より高い場合には氷晶から光が出る際に、全反射してしまうため環天頂アークは現れないことになる。また、氷晶の屈折率は光の波長によって異なるため、色が分かれて見える。

その現れる高度は太陽高度によって変化する。

……………………………………………………………………

環天頂アークは観察できたのですが、肝心お目当てのオーロラは雲が出て観察できませんでした。

登録:

投稿 (Atom)