3Dモデル作成練習の一環として野外像のモデルを作りました。

野外ライオン像 2

撮影場所:ルーマニアペレシュ城

撮影月日:2019.10.28

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 59 images

撮影写真の1例

最初ライオン像だけの3Dモデルをつくったのですが、背の視線が届かない部分が丸見えになり、格好がつかないので周辺地物も入れてみました。

ライオン背の視線が届かない部分の不都合とその隠蔽

海外で特段興味があるわけでもない対象物についてわざわざ3Dモデル作成練習をするのもばからしいことです。

近隣博物館の野外展示物にも興味のあるものが多く、それらの3Dモデル作成練習をしたいと思います。

加曽利貝塚博物館の復元縄文住居とか、飛ノ台史跡公園博物館の炉穴とかの3Dモデル作成にチャレンジすることにします。

2019年12月10日火曜日

2019年11月27日水曜日

ダイソー「WORLD ATLAS 世界地図」入手

100円ショップダイソーで「WORLD ATLAS 世界地図」(税別100円)を入手しました。

ダイソー「WORLD ATLAS 世界地図」表裏表紙

A4判 延べ34ページ

ある海外旅行で添乗員の方から強く推薦していただいたものです。

どこに旅行するにしても使えるとても有益な世界地図で、かつ税別100円です。

地図ページ例

各国便覧例

毎年新しい情報に更新されているので、年間100円で常に最新版を携帯できます。

海外ではwebにありつけないことも多いですから、薄い紙版でかつ大判(見開きA3)の世界地図があると便利です。

本格的地図帳は重く扱いづらいものが多い中、その逆に身軽で、情報更改が頻繁で、100円のカラー世界地図にほれ込みました。

テレビの前において場所の確認を気軽にして、旅行には持参することにします。

愛着があり、かつ紙版の世界地図帳としては、この大創出版「WORLD ATLAS 世界地図」が私にとって3代目になります。

……………………………………………………………………

私の1代目世界地図帳

The World Atlas second edition moscow 1967

47年程前にソ連書籍輸入専門店から購入した巨大図書です。ソ連革命50周年記念作品で、おそらく世界の地図帳で最高峰のカラー印刷物だと思います。前書きにレーニン肖像ロゴが出ていて、その過ぎ去った時代を感じることができる図書です。

ブログ花見川流域を歩く番外編2017.08.03記事「The World Atlas second edition moscow 1967」参照

私の2代目世界地図帳

OXFORD ATLAS OF THE WORLD 23版

Google earthのInternational Space Stationストリートビューの画面の片隅でみつけて、さっそくAmazonで取り寄せたものです。「宇宙飛行士も利用している」ことから、親しみが持てる地図帳です。

ブログ花見川流域を歩く番外編2017.07.27記事「International Space Stationストリートビュー後日談」参照

A4判 延べ34ページ

ある海外旅行で添乗員の方から強く推薦していただいたものです。

どこに旅行するにしても使えるとても有益な世界地図で、かつ税別100円です。

各国便覧例

毎年新しい情報に更新されているので、年間100円で常に最新版を携帯できます。

海外ではwebにありつけないことも多いですから、薄い紙版でかつ大判(見開きA3)の世界地図があると便利です。

本格的地図帳は重く扱いづらいものが多い中、その逆に身軽で、情報更改が頻繁で、100円のカラー世界地図にほれ込みました。

テレビの前において場所の確認を気軽にして、旅行には持参することにします。

愛着があり、かつ紙版の世界地図帳としては、この大創出版「WORLD ATLAS 世界地図」が私にとって3代目になります。

……………………………………………………………………

私の1代目世界地図帳

The World Atlas second edition moscow 1967

47年程前にソ連書籍輸入専門店から購入した巨大図書です。ソ連革命50周年記念作品で、おそらく世界の地図帳で最高峰のカラー印刷物だと思います。前書きにレーニン肖像ロゴが出ていて、その過ぎ去った時代を感じることができる図書です。

ブログ花見川流域を歩く番外編2017.08.03記事「The World Atlas second edition moscow 1967」参照

私の2代目世界地図帳

OXFORD ATLAS OF THE WORLD 23版

Google earthのInternational Space Stationストリートビューの画面の片隅でみつけて、さっそくAmazonで取り寄せたものです。「宇宙飛行士も利用している」ことから、親しみが持てる地図帳です。

ブログ花見川流域を歩く番外編2017.07.27記事「International Space Stationストリートビュー後日談」参照

2019年11月25日月曜日

イワノボ岩窟教会群の小岩窟

ブルガリアのイワノボ岩窟教会群の一つの小岩窟の3Dモデルを作成しました。前を通り過ぎた時に撮影したたった9枚の写真から作成した3Dモデルですが、岩窟の奥行きが分かりやすく表現されています。

イワノボ岩窟教会群の小岩窟

撮影場所:イワノボ岩窟教会群(ブルガリア)

撮影月日:2019.10.27

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 9 images

撮影写真例

場所

Google earth画面から引用

近くのメイン岩窟「聖テオドル教会」の天井壁画

……………………………………………………………………

参考 カメラ配置

イワノボ岩窟教会群の小岩窟

撮影場所:イワノボ岩窟教会群(ブルガリア)

撮影月日:2019.10.27

3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.519 processing 9 images

撮影写真例

場所

Google earth画面から引用

近くのメイン岩窟「聖テオドル教会」の天井壁画

……………………………………………………………………

参考 カメラ配置

2019年11月8日金曜日

首里城3D復元プロジェクト

今朝アウトルックを開くとSketchfabからのメールがありました。昨日のアップロード関連かとおもいましたが、開くと首里城に関するものでした。募金かと思いきや、メインは焼失首里城3D復元プロジェクトに関するものでた。

Sketchfabからのメール

このメールから首里城3D復元プロジェクトに飛びました。

サイト「みんなの首里城デジタル復元プロジェクト」

趣旨は多くの人々がこれまでに撮った首里城写真を沢山(おそらく数万枚規模程度までをイメージしているように感じられる)提供してもらい、首里城の細部まで詳しく3Dモデル化するプロジェクトです。詳しい3Dモデルを作成することによって焼失文化財を復元し、風景のなかで思い出を共有するというプロジェクトです。

感想

・災害等により失われた文化財の復元の方法として、一般人が過去に撮った無数の写真を提供してもらい3Dモデル化することがあることを初めて知りました。

・3Dモデルに興味のあるものとして、この方法は災害にたいして支援し、寄り添うことができる一つの技術的方法であると感じました。

Sketchfabからのメール

このメールから首里城3D復元プロジェクトに飛びました。

サイト「みんなの首里城デジタル復元プロジェクト」

趣旨は多くの人々がこれまでに撮った首里城写真を沢山(おそらく数万枚規模程度までをイメージしているように感じられる)提供してもらい、首里城の細部まで詳しく3Dモデル化するプロジェクトです。詳しい3Dモデルを作成することによって焼失文化財を復元し、風景のなかで思い出を共有するというプロジェクトです。

感想

・災害等により失われた文化財の復元の方法として、一般人が過去に撮った無数の写真を提供してもらい3Dモデル化することがあることを初めて知りました。

・3Dモデルに興味のあるものとして、この方法は災害にたいして支援し、寄り添うことができる一つの技術的方法であると感じました。

2019年11月1日金曜日

トラキア人の古墳

丸天井壁画の3Dモデル作成にチャレンジしてみました。

トラキア人の古墳の丸天井壁画(レプリカ)を19枚撮影して3DF Zephyr Liteで処理したところ思いがけないレベルできれいなモデルとなりました。

トラキア人の古墳 丸天井の壁画(レプリカ)

紀元前4世紀末頃ブルガリア中部カザンラクの古墳で、ヘレニズム文化が花咲いていた時期です。

日本でいえば縄文時代が終焉して弥生時代が始まった頃です。

優美な馬

墓に埋葬された男女が手を取り合っている姿

古墳の構造

冊子「Meglena Parvin THE KAZANLAK TOMB」から引用

1944年に兵士が防空壕を掘っていた時偶然発見され、男女の遺骨が発見されたそうです。ただし盗掘にあっていたようです。

いつかこの古墳や壁画についてより詳しく学習して人類歴史の見聞を深めたいと思います。

……………………………………………………………………

カメラ配置図

トラキア人の古墳の丸天井壁画(レプリカ)を19枚撮影して3DF Zephyr Liteで処理したところ思いがけないレベルできれいなモデルとなりました。

トラキア人の古墳 丸天井の壁画(レプリカ)

紀元前4世紀末頃ブルガリア中部カザンラクの古墳で、ヘレニズム文化が花咲いていた時期です。

日本でいえば縄文時代が終焉して弥生時代が始まった頃です。

優美な馬

墓に埋葬された男女が手を取り合っている姿

古墳の構造

冊子「Meglena Parvin THE KAZANLAK TOMB」から引用

1944年に兵士が防空壕を掘っていた時偶然発見され、男女の遺骨が発見されたそうです。ただし盗掘にあっていたようです。

いつかこの古墳や壁画についてより詳しく学習して人類歴史の見聞を深めたいと思います。

……………………………………………………………………

カメラ配置図

2019年10月11日金曜日

月の3Dモデル Thomas Flynn氏作品引用

NASA CGI Moon Kit

NASA CGI Moon Kit

Thomas Flynn氏のSketchfabサイトから引用

NASAサイトの次のページ情報からThomas Flynn氏が作成した月の3Dモデルです。

CGI Moon Kit

同様の地球3Dモデルをつくりたいと(入手したいと)常々希望していますので、参考までに引用紹介しました。

2019年8月27日火曜日

アマゾン火災

アマゾン火災のニュースが連日テレビを騒がしていますが、NASAサイトに掲載された火災分布地図があまりにも衝撃的ですので紹介します。

2019年8月15〜22日にTerraおよびAqua MODISによって観測されたブラジルでのアクティブな火災検出

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

解説

「オレンジ色で示されている火災の位置は、VIIRSが取得した夜間画像に重なっています。これらのデータでは、都市と町は白く表示されます。森林地帯は黒く見えます。熱帯のサバンナと森林地帯(ブラジルではセラードとして知られています)は灰色に見えます。ブラジルのパラ州とアマゾナス州での火災検知は、高速道路BR-163とBR-230に沿ったバンドに集中していることに注意してください。」同上引用

アマゾン流域では毎年7月-10月が自然火災と人口火災が増加する季節ですが今年は特段に火災が多いことが次の統計で示されています。

2012年1月1日-2019年8月21日 ブラジルのアマゾンを構成する7州の火災件数累積曲線

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

2012年1月1日-2019年8月21日 ブラジルのアマゾンを構成する7州の火災放射電力累積曲線

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

2019年8月19日

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

解説

「2019年8月19日、NASAのTerra衛星のMODIS機器は、ブラジルのパラ州のNovo Progresso付近で燃えている火を示す自然色の画像(ページ上部)をキャプチャしました。町は、南アマゾンの農民とサンタレンのアマゾン川の外航港とを結ぶ南北の高速道路BR-163に沿って位置しています。牧草地と農地は、高速道路の周囲に整然とした長方形の区画で集まっています。高速道路の西側では、曲がりくねった道路が一連の小規模な鉱山をつないでおり、それらは熱帯雨林の奥深くまで延びています。」同上引用

この記事では今年の火災が特に激しい理由として開発の影響が大きいことを指摘しています。アマゾンの幹線道路沿いに拡大しつづける開発地が一斉に火災に見舞われているという様相のようです。

2019年8月15〜22日にTerraおよびAqua MODISによって観測されたブラジルでのアクティブな火災検出

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

解説

「オレンジ色で示されている火災の位置は、VIIRSが取得した夜間画像に重なっています。これらのデータでは、都市と町は白く表示されます。森林地帯は黒く見えます。熱帯のサバンナと森林地帯(ブラジルではセラードとして知られています)は灰色に見えます。ブラジルのパラ州とアマゾナス州での火災検知は、高速道路BR-163とBR-230に沿ったバンドに集中していることに注意してください。」同上引用

アマゾン流域では毎年7月-10月が自然火災と人口火災が増加する季節ですが今年は特段に火災が多いことが次の統計で示されています。

2012年1月1日-2019年8月21日 ブラジルのアマゾンを構成する7州の火災件数累積曲線

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

2012年1月1日-2019年8月21日 ブラジルのアマゾンを構成する7州の火災放射電力累積曲線

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

2019年8月19日

NASAサイト記事Uptick in Amazon Fire Activity in 2019から引用

解説

「2019年8月19日、NASAのTerra衛星のMODIS機器は、ブラジルのパラ州のNovo Progresso付近で燃えている火を示す自然色の画像(ページ上部)をキャプチャしました。町は、南アマゾンの農民とサンタレンのアマゾン川の外航港とを結ぶ南北の高速道路BR-163に沿って位置しています。牧草地と農地は、高速道路の周囲に整然とした長方形の区画で集まっています。高速道路の西側では、曲がりくねった道路が一連の小規模な鉱山をつないでおり、それらは熱帯雨林の奥深くまで延びています。」同上引用

この記事では今年の火災が特に激しい理由として開発の影響が大きいことを指摘しています。アマゾンの幹線道路沿いに拡大しつづける開発地が一斉に火災に見舞われているという様相のようです。

2019年6月26日水曜日

神殿更新説を知る

1 神殿更新説

図書「アンデス古代の探求」に神殿更新説が述べられています。

「新しい神殿を造るために、わざわざ埋めているのではないかと気づいたのです。それまで「神殿埋葬」と呼ばれることはありましたが、むしろ「神殿更新」という言葉でこの現象を理解すべきではないかと考えました。

初めは小さくても、更新するたびにだんだん大きくなり、それに応じて建て替えに必要な労働量も大きくなる。そうすると人々を組織しなくてはならないし、彼らの食料を確保する必要もあります。食料生産を増やすために品種改良とか、小規模にしても灌概だとか、いろいろなことを考えるでしょう。大勢の人を呼んで何か月か働いてもらうには、食料管理も必要になります。こうして人間の社会的な組織化が進み、人を動かす知恵も発達するでしょう。それが結局は社会を複雑化していったのではないか。

神殿を建て替えるための労働を、「なんでやらなくてはいけないんだ」と疑問を持つ人もいたでしょう。そういう人を取り込むために複雑な理屈を考えようということで、宗教思想家が出る。

宗教を重みのあるものにするために、儀礼を荘重で複雑なものにする。儀礼を飾る道具、衣装、仮面、冠などを製作するために、特殊な工芸技術が発達する。やがて金製品が作られる。神殿を造り替えるたびに、「今度はもっと大きなものを造るぞ」という流れが、技術、経済、社会組織、宗教など、社会と文化のあらゆる面での変化を引き起こす。それが神殿更新説です。もっともこれは大雑把な発展史観で、細かい実証が必要でしょうし、あるいは発展史観そのものの転換すら必要かも知れません。」

アンデス古代の探求から引用

・メキシコの神殿(ピラミッド)もほとんどが内部に古いピラミッドが隠されていますから、神殿の更新は同じであるように感じますので神殿更新説に興味が深まります。

・イギリスのストーンヘンジ、エジプトのピラミッドなども同じ神殿更新説で把握できるような気もします。

・神殿更新説が発想される社会は多大な余剰生産物、それに依拠した王族・神官・軍隊・各分野専門家集団が存在している体制が既にあります。

・生産力増強や技術発展が神殿更新をテコに行われたと捉えることは「社会のやる気」を明らかにするという意味で画期的だと思います。神殿更新という「社会のやる気」があったればこそ生産力や技術発展が存在したという捉え方はアンデスのみならず他の古代社会の理解にも有効にちがいないと考えます。

・余剰生産物がない狩猟採集社会でも「社会のやる気」が食料増収や技術発展に寄与しているに違いないと類推します。

・縄文社会でも「成長期」「発展期」には「○○という社会のやる気」があったのではないかと想像します。○○の中には構造物としての貝塚造成とか土塁造成とか巨大木造望楼建設とかストーンサークル造成とかが入るのかもしれません。

クントゥル・ワシの第1号石彫(蛇目・角目ジャガー石像)頂上基壇の入口に立つ

Wikipediaから引用

2 クントゥル・ワシ神殿付近の地形3Dビュー

神殿更新説の原点であるクントゥル・ワシ神殿付近の地形3Dモデルを作成しました。

データは日本のJAXAが地球全域をカバーして整備した30mメッシュ

3Dビュー機能はQGIS

いとも簡単に地形3Dモデルが作成できてうれしいというよりも拍子抜けです。

地形3Dモデル

赤丸がクントゥル・ワシ神殿位置 南南西方向を臨む

クントゥル・ワシ神殿遠景 図書「アンデス古代の探求」掲載写真

QGIS画面 傾斜方位図

図書「アンデス古代の探求」に神殿更新説が述べられています。

「新しい神殿を造るために、わざわざ埋めているのではないかと気づいたのです。それまで「神殿埋葬」と呼ばれることはありましたが、むしろ「神殿更新」という言葉でこの現象を理解すべきではないかと考えました。

初めは小さくても、更新するたびにだんだん大きくなり、それに応じて建て替えに必要な労働量も大きくなる。そうすると人々を組織しなくてはならないし、彼らの食料を確保する必要もあります。食料生産を増やすために品種改良とか、小規模にしても灌概だとか、いろいろなことを考えるでしょう。大勢の人を呼んで何か月か働いてもらうには、食料管理も必要になります。こうして人間の社会的な組織化が進み、人を動かす知恵も発達するでしょう。それが結局は社会を複雑化していったのではないか。

神殿を建て替えるための労働を、「なんでやらなくてはいけないんだ」と疑問を持つ人もいたでしょう。そういう人を取り込むために複雑な理屈を考えようということで、宗教思想家が出る。

宗教を重みのあるものにするために、儀礼を荘重で複雑なものにする。儀礼を飾る道具、衣装、仮面、冠などを製作するために、特殊な工芸技術が発達する。やがて金製品が作られる。神殿を造り替えるたびに、「今度はもっと大きなものを造るぞ」という流れが、技術、経済、社会組織、宗教など、社会と文化のあらゆる面での変化を引き起こす。それが神殿更新説です。もっともこれは大雑把な発展史観で、細かい実証が必要でしょうし、あるいは発展史観そのものの転換すら必要かも知れません。」

アンデス古代の探求から引用

・メキシコの神殿(ピラミッド)もほとんどが内部に古いピラミッドが隠されていますから、神殿の更新は同じであるように感じますので神殿更新説に興味が深まります。

・イギリスのストーンヘンジ、エジプトのピラミッドなども同じ神殿更新説で把握できるような気もします。

・神殿更新説が発想される社会は多大な余剰生産物、それに依拠した王族・神官・軍隊・各分野専門家集団が存在している体制が既にあります。

・生産力増強や技術発展が神殿更新をテコに行われたと捉えることは「社会のやる気」を明らかにするという意味で画期的だと思います。神殿更新という「社会のやる気」があったればこそ生産力や技術発展が存在したという捉え方はアンデスのみならず他の古代社会の理解にも有効にちがいないと考えます。

・余剰生産物がない狩猟採集社会でも「社会のやる気」が食料増収や技術発展に寄与しているに違いないと類推します。

・縄文社会でも「成長期」「発展期」には「○○という社会のやる気」があったのではないかと想像します。○○の中には構造物としての貝塚造成とか土塁造成とか巨大木造望楼建設とかストーンサークル造成とかが入るのかもしれません。

クントゥル・ワシの第1号石彫(蛇目・角目ジャガー石像)頂上基壇の入口に立つ

Wikipediaから引用

2 クントゥル・ワシ神殿付近の地形3Dビュー

神殿更新説の原点であるクントゥル・ワシ神殿付近の地形3Dモデルを作成しました。

データは日本のJAXAが地球全域をカバーして整備した30mメッシュ

3Dビュー機能はQGIS

いとも簡単に地形3Dモデルが作成できてうれしいというよりも拍子抜けです。

地形3Dモデル

赤丸がクントゥル・ワシ神殿位置 南南西方向を臨む

クントゥル・ワシ神殿遠景 図書「アンデス古代の探求」掲載写真

QGIS画面 傾斜方位図

2019年6月24日月曜日

ナスカ地上絵に描かれた鳥

2019.06.20日経夕刊記事に「ナスカ地上絵 描かれた鳥特定」という記事がありました。日本人研究グループがナスカ地上絵に描かれた鳥の種類を特定する研究を行っているという興味深い記事です。

2019.06.20日経夕刊記事「ナスカ地上絵 描かれた鳥特定」

例として3つの絵の種類特定が出ています。

7年前にセスナ機からナスカ地上絵を撮影する機会がありましたので、その時の撮影写真を見返してみると、記事掲載3つの鳥の絵を見つけることができました。

キガハシハチドリ類

ペリカン類

ならんで2つのペリカン絵が描かれています。

ナスカ地上絵とその意義について興味が深まります。原著論文も入手したいと思います。

2019.06.20日経夕刊記事「ナスカ地上絵 描かれた鳥特定」

例として3つの絵の種類特定が出ています。

7年前にセスナ機からナスカ地上絵を撮影する機会がありましたので、その時の撮影写真を見返してみると、記事掲載3つの鳥の絵を見つけることができました。

キガハシハチドリ類

ペリカン類

ならんで2つのペリカン絵が描かれています。

ナスカ地上絵とその意義について興味が深まります。原著論文も入手したいと思います。

2019年6月19日水曜日

ペルー遺跡を空から楽しむための基礎ツール作成

2019.06.15記事「ペルー クントゥル・ワシ神殿」で気が付いた通り、日本人が調査したペルー遺跡を空から楽しむ趣味活動が「あり」であることが判明しました。折角ですから単純にGoogle earth proで眺めるだけでなく、もう少し凝った観察をしたいと思います。

そこで観察ツールとしてQGISをつかい、公開情報を利用して多少は分析的な情報をつくり、それを参考にしながら遺跡を空から見ることにします。

とりあえずとしてQGISに地形情報(30mメッシュ)、Google Map Satelliteや行政区画等の情報を入れました。

QGIS 地形情報(30mメッシュを見やすく処理)

次のJAXA提供ALOS DSM情報をダウンロードし、QGISの機能を利用して地形を見やすくしたものです。

JAXA提供ALOS DSM情報 ダウンロード画面

このデータをさらに分析的に処理すれば遺跡の地形の様子がさらに詳しく判ると思います。またこれ以上精細な地形データがペルーやアメリカにあれば利用したいと思います。

遺跡と地形との関係は遺跡を空から見る際の興味の焦点です。

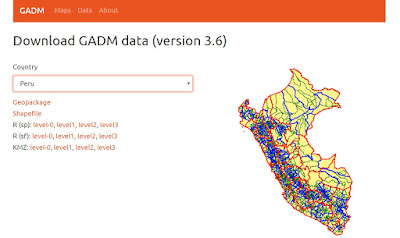

QGIS 行政区画

次のGADMサイトからペルー行政区画データをダウンロードしました。地名の把握や統計情報を扱う場合に便利です。

GADMサイト ペルーダウンロード画面

QGIS Google Map Satellite画面

QGIS Open Street Map

そこで観察ツールとしてQGISをつかい、公開情報を利用して多少は分析的な情報をつくり、それを参考にしながら遺跡を空から見ることにします。

とりあえずとしてQGISに地形情報(30mメッシュ)、Google Map Satelliteや行政区画等の情報を入れました。

QGIS 地形情報(30mメッシュを見やすく処理)

次のJAXA提供ALOS DSM情報をダウンロードし、QGISの機能を利用して地形を見やすくしたものです。

JAXA提供ALOS DSM情報 ダウンロード画面

このデータをさらに分析的に処理すれば遺跡の地形の様子がさらに詳しく判ると思います。またこれ以上精細な地形データがペルーやアメリカにあれば利用したいと思います。

遺跡と地形との関係は遺跡を空から見る際の興味の焦点です。

QGIS 行政区画

次のGADMサイトからペルー行政区画データをダウンロードしました。地名の把握や統計情報を扱う場合に便利です。

GADMサイト ペルーダウンロード画面

QGIS Google Map Satellite画面

QGIS Open Street Map

2019年6月15日土曜日

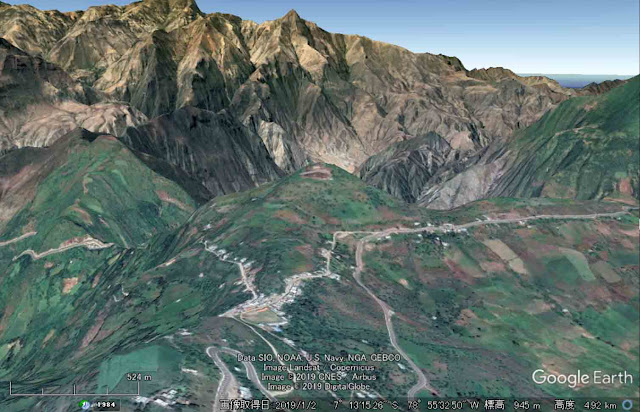

ペルー クントゥル・ワシ神殿

2019.06.08記事「世界の遺跡を空から見る」で引用した日経2019.06.08記事「アンデス文明探り続け60年」で紹介されている図書「アンデス古代の探求」を入手しました。

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社

この図書を材料にして遺跡を空から観察できるかどうか試してみました。

図書最初のカラー口絵写真は次のクントゥル・ワシ遺跡遠景です。

クントゥル・ワシ遺跡遠景

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社から引用

これと同じ風景がGoogle earth proで見ることができるか試してみました。

直ぐに次の近似風景を得ることができました。

クントゥル・ワシ遺跡遠景

Google earth proから引用

クントゥル・ワシ遺跡には次の神殿が存在します。

クントゥル・ワシ神殿

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社から引用

この神殿の様子も3Dは無理ですが、Google earth proでそれなりに観察することができます。

クントゥル・ワシ遺跡

Google earth proから引用

クントゥル・ワシ遺跡

Google earth proから引用

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社

この図書を材料にして遺跡を空から観察できるかどうか試してみました。

図書最初のカラー口絵写真は次のクントゥル・ワシ遺跡遠景です。

クントゥル・ワシ遺跡遠景

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社から引用

これと同じ風景がGoogle earth proで見ることができるか試してみました。

直ぐに次の近似風景を得ることができました。

クントゥル・ワシ遺跡遠景

Google earth proから引用

クントゥル・ワシ遺跡には次の神殿が存在します。

クントゥル・ワシ神殿

大貫良夫・稀有の会編「アンデス古代の探求」中央公論社から引用

この神殿の様子も3Dは無理ですが、Google earth proでそれなりに観察することができます。

クントゥル・ワシ遺跡

Google earth proから引用

クントゥル・ワシ遺跡

Google earth proから引用

クントゥル・ワシ神殿の階段を上ると広大な谷空間とその背後のタンタリカの山が正面に位置していることが確認できます。

以上の初歩的作業から図書「アンデス古代の探求」とGoogle earth proを使ってペルーの遺跡を空から見て楽しみ、学習を深める趣味活動が成立することを確かめることができました。

今後趣味活動の一環として、ペルー遺跡を空から見て楽しみたいと思います。また図書等から知識を得て、縄文遺跡等との対比に興味を馳せる活動を始めたいと思います。

クントゥル・ワシ遺跡の位置

Google earth proから引用

2019年6月8日土曜日

世界の遺跡を空から見る

このブログでGeomorphology from spaceの学習に加え、世界の遺跡を空から見ていきたいと思います。

例えば次のような遺跡は空から見えて、見応えがあると思います。また日本語による資料も見つかる遺跡です。さらに現場を見学した体験もあります。趣味活動の現時点における本丸である縄文時代学習と年代を対応させてみるのも、学習視野の時空間拡大が必然となり、楽しいことです。気軽な雰囲気で世界の遺跡を空から見てみて、興味が深まれば突っ込んだ検討を行うという活動を始めたいと思います。

イギリス ストーンヘンジ

Google earth proから引用

ペルー ナスカ地上絵

Google earth proから引用

今朝の朝刊記事

日経2019.06.08記事引用

世界各地をフィールドにして活躍する考古歴史家が増えているようですから、日本語による情報量も増えていて、趣味活動を深めることが出来そうです。

例えば次のような遺跡は空から見えて、見応えがあると思います。また日本語による資料も見つかる遺跡です。さらに現場を見学した体験もあります。趣味活動の現時点における本丸である縄文時代学習と年代を対応させてみるのも、学習視野の時空間拡大が必然となり、楽しいことです。気軽な雰囲気で世界の遺跡を空から見てみて、興味が深まれば突っ込んだ検討を行うという活動を始めたいと思います。

イギリス ストーンヘンジ

Google earth proから引用

ペルー ナスカ地上絵

Google earth proから引用

今朝の朝刊記事

日経2019.06.08記事引用

世界各地をフィールドにして活躍する考古歴史家が増えているようですから、日本語による情報量も増えていて、趣味活動を深めることが出来そうです。

2019年4月11日木曜日

アラスカ州マラスピナ氷河3Dモデル

2019.01.14記事「マラスピナ氷河 アラスカ州」で観察したマラスピナ氷河の3DモデルをGoogle earth pro3D表示画面から作成しました。

アラスカ州マラスピナ氷河3Dモデル

地形倍率は3.0にしていますから山岳の急峻さは現実より強調して表現されています。

3Dモデル作成に使った画像(一部)

NASAサイトに掲載されているマラスピナ氷河全体像

NASAサイトから引用

3Dモデルにすることによって観察視点の移動が自由になり、詳しい氷河観察が可能となります。氷河表面の高度の変化や氷河と周辺山地との関係を詳細に把握することができます。

3Dモデルの外周のゴミ(垂直に立ち上がった影)を除去できれば資料としての価値が高まると考えます。(モデルの範囲をトリミングしても、その外周に新たなゴミが生れてしまい、現在はその除去が出来ない技術入門段階です。)

この氷河の3Dモデルを作成しようと思ってから、完成するまでに2時間ほどしかかかりませんから、Google earth proと3DF Zephyr Liteの組み合わせによる3Dモデル化は有用な地形観察技術であると言えます。このような簡便かつ有用な技術を「発見」できてよかったと考えます。

今後世界の絶景の3Dモデル作成を試みてみることにします。

なお、各種河川争奪地形や谷中分水界など写真やスケッチを使うにしても説明しずらい地形事象を3Dモデルにすれば、その形状理解は一目瞭然となり、説明が容易になることに気が付きました。

地形倍率は3.0にしていますから山岳の急峻さは現実より強調して表現されています。

3Dモデル作成に使った画像(一部)

NASAサイトに掲載されているマラスピナ氷河全体像

NASAサイトから引用

3Dモデルにすることによって観察視点の移動が自由になり、詳しい氷河観察が可能となります。氷河表面の高度の変化や氷河と周辺山地との関係を詳細に把握することができます。

3Dモデルの外周のゴミ(垂直に立ち上がった影)を除去できれば資料としての価値が高まると考えます。(モデルの範囲をトリミングしても、その外周に新たなゴミが生れてしまい、現在はその除去が出来ない技術入門段階です。)

この氷河の3Dモデルを作成しようと思ってから、完成するまでに2時間ほどしかかかりませんから、Google earth proと3DF Zephyr Liteの組み合わせによる3Dモデル化は有用な地形観察技術であると言えます。このような簡便かつ有用な技術を「発見」できてよかったと考えます。

今後世界の絶景の3Dモデル作成を試みてみることにします。

なお、各種河川争奪地形や谷中分水界など写真やスケッチを使うにしても説明しずらい地形事象を3Dモデルにすれば、その形状理解は一目瞭然となり、説明が容易になることに気が付きました。

2019年2月25日月曜日

NASAが美しい地表写真集earthを発刊

NASAが美しい地表写真集earthを発刊しました。2019.02.21

earthの表紙

168ページのkindle版(無料)をNASAサイトからダウンロードできます。

ハードカバー(有料)、html版も用意されています。

地球地表の様子を大気、水、大地、雪氷の4項目に分けて約70事例を写真とテキストで説明しています。

おすすめです。

earthの事例

earthの事例

earthの事例

earthの事例

2012年発刊の「Earth As Art」もNASAサイトダウンロードのアーカイブスからkindle版等をダウンロードできます。

2018.08.04記事「NASAサイトから美しい地表写真集Earth as Artを入手」参照

登録:

コメント (Atom)